卒業式祝辞

今日は本校77期生の卒業式でした。天候にも恵まれとてもよい式が挙行できました。

15年間の建築プロジェクトを経て、ようやく竣工した講堂で行う初めての式典となりました。工事期間は不便な思いをさせることが多かったので、この創立100年というタイミングに彼女たちをピカピカの校舎から送り出せたこと、本当にうれしく思いました。

祝辞でお話しした内容をこの場を借りて皆様とシェアしたいと思います。

振り返ると、コロナ禍により多くの制約があった一方で、本校として初めてのチャレンジを数多く行った学年でもありました。

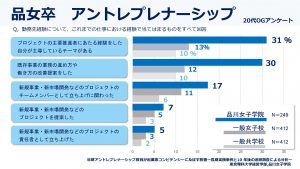

1年生ではデザイン思考、3年生では起業体験プログラム、4年生ではチャレンジ・ベースド・ラーニング(CBL)に取り組みました。また、起業体験プログラムはクラスを超えて実施され、5年生では個人探究に挑戦。そして、引っ越し前の講堂で行われた卒業式と、ほぼ毎年新たな試みが行われてきました。こうした取り組みが現在では定着しているのは、本校の「品女DNA」ともいうべき、「文句を言う前にまず行動」という起業マインドを、皆さんが実践してくれたからこそだと思います。

さて、この「品女DNA」につながる昔話をお話ししましょう。

今から100年以上前、日本には女性が学べる大学が一つしかありませんでした。幸運にもその大学に入学を許された女性がいました。彼女は、その恵まれた環境に感謝し、いつか社会に恩返しをしようと一生懸命勉強していました。しかしある日、父親から退学を命じられました。理由は、結婚のため。彼女は一週間泣き続けた末、父の命に従いました。当時、女性には選挙権がなく、国のルールのすべては男性によって決められていました。それだけでなく、自身の進路や結婚相手も親が決めるのが当たり前でした。

しかし彼女は、そのとき一つの決意をしました。 「次の世代の女性たちには、自分の人生を自分で決める自由を与えたい。そのためにできることは何でもしよう。」

これは、私がこの学校の創立者である漆雅子から聞いた話です。

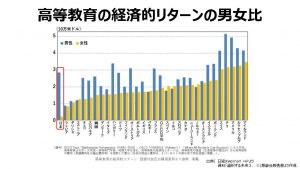

彼女は、自由を得るためには自立する力、すなわち経済的な力が必要だと考えました。そこで、女性たちに手に職をつけさせるため、裁縫を教える場を設けました。これが、この学校の前身である「荏原女子技芸伝習所」の始まりです。

「女性が自らの人生を選択できるように」「女性が国家の意思決定に参加できるように」—— こうした志を持ち、100年の歴史を歩んできました。

今日、この学び舎を巣立つ皆さん。自分の進路を決める際、少なくとも自分の意見を反映させることができたのではないでしょうか。

では、日本という国はどうでしょう?

私はこの一年、次の100年も品女の教育が続くよう、多くの方に協力をお願いしてきました。本校からは多くの卒業生が社会に羽ばたき、起業マインドを持ち、ゼロからイチの価値を生み出せる人が育っています。そのことを、私は確信しています。

しかし、ジェンダーギャップを解消するために女子教育への支援を呼びかけると、反応は大きく二つに分かれました。一つは、「自分には力がないけれど、できることは何でも応援する」というもの。 もう一つは、「それは素晴らしいことですね。品女さん、頑張ってください」というものです。個人差はありますが、前者は主に女性や若手、後者は日本の政治や経済の意思決定層の男性に多く見られました。

衆議院の女性議員比率は、2024年で15.7%、東京証券取引所のプライム市場に上場する企業1,836社のうち、2023年1月時点では女性社長はわずか15人で、全体の約0.8%、つまり社長が100人いたら女性は一人いない割合です。

私自身、これまで女性への差別をほとんど感じることのない人生を歩んできました。しかし皮肉にも、この活動を通じて、日本がなぜジェンダーギャップ指数において依然として世界118位なのかを痛感することになりました。

100年たっても変わらないこの状況を、次世代に引き継いでは申し訳ない、これは私たち世代の責任だと思うようになりました。

そんなとき、たまたま出会ったのが、映画『ハリー・ポッター』のハーマイオニー役として知られるエマ・ワトソンが国連で行ったスピーチ「HeForShe」でした。そのスピーチから私が得た学びは、男女の対立構造にしてはいけないということでした。男性対女性ではなく、「みんなのために」。

例えば、第二次世界大戦の開戦決議をしたアメリカの下院議会では、戦争賛成票が388票、反対票が1票でした。賛成票を投じたのはすべて男性議員であり、唯一反対票を投じたのは米国初の女性議員、ジャネット・ランキンでした。

また、本校の校歌の作詞者である与謝野晶子は、日露戦争のさなかに「君死にたまふことなかれ」と歌いました。意思決定の場には多様性が必要なのです。

女性のためだけでなく、すべての人のために。未来に向けてこの国を支え、そのプレゼンスを高め、世界の平和に貢献するために——。この共通の目標に気付いてから、男性の意思決定層にも少しずつ応援してくれる人が現れるようになりました。

さて、皆さんは今日、この学校を巣立ちます。皆さんが過ごしたこの環境は、思った以上に特別なものであったことに、いずれ気付くでしょう。今や、公立高校の99%が共学化する中、私立女子校という、男女の役割バイアスから自由な環境で過ごした6年間で得たものは、貴重な財産となるはずです。

校歌の「われら平和の使い」を胸に、さまざまな対立を乗り越え、共通の目標を見つけ、社会に価値を生み出す人であってください。「自分がそこまでしなくても」「まだ力不足だから」—— そんなふうにくじけそうになったとき、エマ・ワトソンの言葉を借りて、自分に問いかけてみてください。

If not me, who? If not now, when?

そして、疲れたときは、いつでも母校に帰ってきてください。母校は皆さんのもう一つの実家です。

これからの100年、社会に新たな価値を生み出すため、ともに歩んでいきましょう。

卒業式の壇上を華やかに彩ってくれたお花は、フラワーアレンジ部が心を込めて作成してくれました。現在は事務所前に飾っています。