ゆかしくも香る

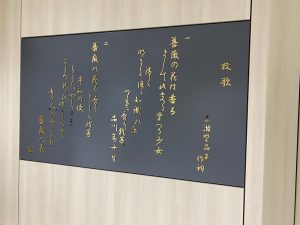

シンボルフラワーの話をしましたが、校歌の一節「ゆかしくも香る人の中なる薔薇の花」のお話を少し。

「ゆかし」はそこに行きたくなるような、心魅かれる感じを表します。「人の中なる」は、人間の中にあって薔薇のような存在とでも訳しましょうか。自分からアピールしなくても薔薇の香りに魅かれて人が集まるように人格にひかれて仲間が集まってくる・・・。

以前、池上彰さんが『世界を変えた10人の女性』を題材に特別講座シリーズをやってくださったとき、ある生徒が、「私たち恵まれすぎてて社会課題が分からない」とつぶやいたことがあります。これにはハッとさせられました。その後、起業体験も社会課題の解決に向かう理念を優先し、CBLや一年生のクルックフィールズでの校外学習も始まり、生徒たちの興味関心も社会課題へと向かっています。しかし、都内の私立という小さな世界にいることは否めません。今は、プロジェクト発表の全国大会などに参加する生徒も増えてきましたが、先日も参加した生徒が、「地域課題を自分事としてとらえて活動しているチームと比べて何かが足りなかった」と言っていました。

100周年を機に、この学校を日本の潜在力としての女性の力に光を当てるプラットフォームとしての学校にしたいと、今、校外の皆さんにサポートをいただくため飛び回っています。生徒により多くの気づきの機会、体験機会を与えたい。これからも彼女たちはますます恵まれていくでしょう。

それは、何のため?

それは、いつか、いや今から、社会に何倍にもしてお返しするためです。

創立者、漆雅子は100年以上前、女性が教育を受けられなかった時代に、日本で唯一の女子大に通えたことを感謝し、家の事情で退学してからも、その恩をずっと忘れず、次世代女性の教育の場を作りました。

「感恩報謝」それが彼女の口癖でした。

生徒たちには、この「感恩報謝」の思いを常に持っていてほしいです。

と、同時に、「今、光の当たっていない人に気付く感性」も身に付けてほしい資質です。

これは、自分に光が当たっていないときには気づきやすく、光が当たっているときには鈍くなりがちな感性だと思います。自分自身がそうでした。

『働き女子が輝くために28歳までに身につけたいこと』にも書きましたが、昔、言われない批判の文書を回されたことがありました。正体不明の相手にどう対応しようもなく、周りの人を心配させ、息もできなくなるようなとき、親しい二人の人がこんなことを言ってくれました。

「おてんとうさまの下を歩けば影ができるものだから仕方ないよ」

「自分がのぼっているときは相対的に落ちる人がいるということ。勝つ人がいれば負ける人がいる。そんなことにも気づかなかったの?」

そして、もう一人からこういわれました。

「意地悪した人が分かりましたよ。きっと神様です」

なるほどなぁと思いました。頑張っても誰にも相手にされないときは、人の気持ちにも敏感でいられたのに、少しずつ、回転しはじめて、それを忘れていたんだなぁ。それを教えられたんだなぁと。

さて、それともう一つ、生徒にこれが身につけば、きっと一生幸せにいられると思うことが、

「人の喜びが自分の幸せになる」です。

そんな思いから、品女はあえてチームでの競争を大切にしています。競争から生まれる切磋琢磨と、相手の苦労が分かる分、うまくいった相手に拍手する気持ちも生まれる。

私自身、年齢を重ね、だんだんと若い人へと光が移っていくとき、ライトを人に向けて持つ側に回って、光の中で笑顔になる人を見て自分も楽しい、そんなふうになりたいなと思っています。

「ゆかしくも香る」境地を目指して。